Гемоглобин. СОЭ. Гемолиз

Гемоглобин (Hb)

Гемоглобин является основной составной частью эритроцитов и относится к числу важнейших дыхательных белков, осуществляющих транспорт О2 и СО2. Также гемоглобин выполняет буферную функцию – способен связывать ионы водорода.

В каждом эритроците содержится около 28 млн молекул гемоглобина. Гемоглобин – сложный белок – относится к группе хромопротеидов (гемопротеидов), состоит из четырех железосодержащих групп гема (4%) и белка глобина (96%).

В норме у мужчин содержание гемоглобина составляет 130-160 (140-160) г/л, у женщин – 120-150 (120-140) г/л.

Гемоглобин синтезируется эритробластами и нормобластами костного мозга. При разрушении эритроцитов гемоглобин после отщепления гема превращается в желчный пигмент билирубин. Последний с желчью поступает в кишечник, где превращается в стеркобилин и уробилин, выводимые с калом и мочой.

Гемоглобин человека имеет несколько физиологических разновидностей:

- HbР (примитивный) – такой гемоглобин характерен для эмбрионов в первые 7-12 недель внутриутробного развития. В последствии он замещается на HbF;

- HbF фетальный (faetus – плод) – содержится преимущественно у плодов. К моменту рождения ребенка на его долю приходится 70-90%. Фетальный гемоглобин обладает более высоким сродством к кислороду, чем HbА, что позволяет тканям плода не испытывать гипоксии. Замещается HbА к году жизни.

- HbА (аdult – взрослый) — он составляет основную часть нормального Hb взрослого человека.

Гемоглобин обладает способностью обратимо присоединять кислород. Каждая молекула гемоглобина содержит 4 атома двухвалентного железа, каждый из которых свободно связывается с 1 молекулой кислорода. Следовательно, одна молекула гемоглобина транспортирует 4 молекулы кислорода.

1г гемоглобина связывает 1,34 мл кислорода. При присоединении О2 валентность железа не меняется, а сам кислород не переходит в ионную форму и переносится в виде молекулярного кислорода к тканям, где легко освобождается в тканевую жидкость.

Соединения гемоглобина

В норме гемоглобин содержится в виде 3-х физиологических соединений:

- Оксигемоглобин (HHbO2) – гемоглобин, присоединивший к себе кислород. Артериальная кровь имеет ярко-алый цвет за счет него.

- Восстановленный или дезоксигемоглобин (HHb) — оксигемоглобин, который отдал кислород. Он находится в венозной крови, которая имеет более темный цвет, чем артериальная.

- Карбгемоглобин (HHbCO2) — соединение Hb с углекислым газом, который транспортирует СО2 из тканей к легким.

Гемоглобин обладает способностью образовывать и патологические соединения:

- Карбоксигемоглобин (HbСО) — соединение гемоглобина с угарным газом. Сродство железа гемоглобина к СО превышает его сродство к кислороду, поэтому даже 0,1% СО в воздухе ведет к превращению 80% гемоглобина в карбоксигемоглобин, который не способен присоединять О2, что опасно для жизни. Однако, это обратимый процесс, и при вдыхании чистого кислорода карбоксигемоглобин легко распадается, чем на практике пользуются для лечения отравлений угарным газом.

- Метгемоглобин (MetHb) (окисленный гемоглобин) – соединение гемоглобина, в котором под влиянием сильных окислителей (перманганат калия, анилин, бертолетова соль) железо гема из 2-х валентного переходит в 3-х валентное. При накоплении в крови больших количеств метгемоглобина транспорт кислорода к тканям нарушается и может наступить смерть. Только переливание крови может оказать действенную помощь.

Цветовой показатель крови

Эритроциты, нормально насыщенные гемоглобином, получили название нормохромные; со сниженным количеством гемоглобина – гипохромные, а с повышенным содержанием – гиперхромные.

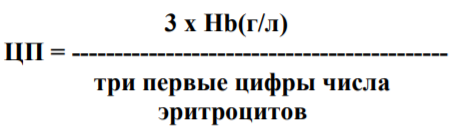

Оценить степень насыщения эритроцитов гемоглобином позволяет цветовой показатель (ЦП).

Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците составляет 33 пг. Величину 33 пг принимают за единицу и обозначают как цветовой показатель.

В норме цветовой показатель равен 0,8 – 1,1.

По цветовому показателю судят о том, является ли содержание гемоглобина в эритроцитах исследуемого лица нормальным, пониженным или повышенным по отношению к норме, что имеет важное практическое (диагностическое) значение. Вычисление цветового показателя производится по формуле:

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Удельный вес эритроцитов (1,096) выше, чем плазмы (1,027), и поэтому в пробирке с кровью, лишенной возможности свертываться, они медленно оседают на дно.

СОЭ у здорового мужчины составляет 1-10 мм/час, а у женщин – 2-15 мм/час.

При некоторых состояниях (беременности, эмоциональном или физическом напряжении, воспалительных процессах, опухолях) СОЭ увеличивается. Это происходит за счет склонности эритроцитов к образованию агрегатов – «монетных столбиков». Эритроциты сначала перестают отталкиваться друг от друга, склеиваются и затем оседают на дно пробирки.

Какие же факторы способствуют изменению отрицательного заряда на поверхности эритроцитов и, как следствие, влияют на СОЭ?

- Количество и форма самих эритроцитов. При увеличении их количества и изменении формы эритроциты труднее склеиваются и медленнее оседают. И, наоборот, чем меньше эритроцитов, тем быстрее они оседают.

- Белки плазмы крови. СОЭ снижается при увеличении содержания в плазме альбуминов и повышается при увеличении содержания фибриногена и глобулинов.

- Холестерин, антигены, иммуноглобулины или антитела, образующиеся в избытке при патологических состояниях, липопротеины, мукополисахариды ускоряют СОЭ.

- РН крови: ацидоз замедляет, а алкалоз ускоряет СОЭ.

- Минеральные соли. Снижение солей кальция ускоряет СОЭ и, наоборот.

Гемолиз эритроцитов

Гемолизом называют разрушение оболочки эритроцитов, сопровождающееся выходом из них гемоглобина в плазму крови.

Виды гемолиза.

- Химический – происходит под влиянием веществ, разрушающих белково- липидную оболочку эритроцитов (эфир, хлороформ, алкоголь, бензол и другие).

- Механический – возникает при сильных механических воздействиях на кровь (сильное встряхивание бутылки с кровью).

- Термический – наблюдается при замораживании и размораживании крови. Разрушение оболочки эритроцитов при этом происходит кристалликами льда.

- Биологический – развивается при переливании несовместимой крови, при укусах змей, насекомых, под влиянием гемолизинов.

- Аутогемолиз – наблюдается при образовании в организме антител против собственных эритроцитов (при аутоиммунных заболеваниях).

- Осмотический (коллоидно-осмотический) – возникает в гипотонической среде.

Известно, что в норме осмолярность плазмы и эритроцитов уравновешены, т.е. они изотоничны. Концентрация электролитов в норме составляет 0,9%. Мембрана эритроцита хорошо пропускает воду, глюкозу, анионы, но мало проницаема для катионов.

Эритроциты в гипертонических солевых растворах сморщиваются вследствие диффузии воды из эритроцита в направлении большого содержания катионов.

В гипотонических растворах эритроциты набухают вследствие поступления воды в эритроцит по закону осмоса (осмос – движение растворителя через полупроницаемую мембрану в направлении большой концентрации ионов натрия). Высокое внутриклеточное содержание белков, которое при этом остается постоянным, перестает компенсироваться, и осмотическое давление в эритроцитах возрастает. В результате вода начинает поступать в эритроцит, это продолжается до тех пор, пока мембрана его не лопнет и гемоглобин не выйдет в плазму, которая при этом окрашивается в красный цвет и становится прозрачной («лаковая кровь»). Это и есть осмотический гемолиз. Если внеклеточная жидкость лишь умеренно гипотонична, эритроциты набухают и приобретают форму, близкую к сферической (сфероциты).

Мерой осмотической стойкости (резистентности) эритроцитов является концентрация хлорида натрия, при которой начинается гемолиз. У человека это происходит в 0,44%-0,48% растворе NaCI (минимальная граница), а в 0,28%-0,34% растворе NaCI разрушаются все эритроциты (максимальная граница).

При некоторых заболеваниях осмотическая стойкость эритроцитов уменьшается, и гемолиз наступает при больших концентрациях NaCI в плазме.

Самостоятельная работа

Работа 1. Определение скорости оседания эритроцитов

Работа 2. Определение осмотической резистентности эритроцитов

Работа 3. Определение содержания гемоглобина в крови

Работа 4. Расчет цветового показателя крови