Регуляция дыхания

Регуляция дыхания осуществляется ЦНС.

Спокойное дыхание взрослого человека характеризуется последовательной сменой актов вдоха и выдоха с частотой 14-16 дыханий в минуту.

Чтобы произошел вдох, необходимо сокращение дыхательных мышц.

Импульсы к ним поступают от мотонейронов передних рогов спинного мозга.

К диафрагме – от III – IV шейных сегментов, к межреберным мышцам – от грудных сегментов спинного мозга.

Мотонейроны получают импульсы от дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозге.

Если перерезать спинной мозг под продолговатым мозгом, то дыхание – прекращается.

Дыхательный центр

Был открыт в 1812 г. Легаллуа и в 1842 г. Флурансом, которые своими опытами доказали его локализацию в продолговатом мозге.

Н.А.Миславский в 1885 г. уточнил местоположение дыхательного центра – в области РФ (ретикулярной формации) продолговатого мозга, т.к. перерезка между грудными и шейными сегментами спинного мозга – сохраняет диафрагмальное дыхание:

- продолговатым и спинным – полностью прекращает дыхание,

- выше продолговатого мозга – дыхание сохраняется.

Н.А.Миславским также было показано, что дыхательный центр состоит из двух отделов:

- инспираторного (отвечает на вдох),

- экспираторного (отвечает за выдох).

Они находятся в реципрокных (то есть в противоположных) отношениях.

В настоящее время установлено:

- в РФ продолговатого мозга находятся инспираторные и экспираторные нейроны,

- эти нейроны рассеяны диффузно, среди других нейронов РФ и относительно друг друга,

- инспираторных нейронов примерно вдвое больше, чем экспираторных.

В продолговатом мозге есть еще два скопления дыхательных нейронов – дорсальные и вентральные дыхательные ядра.

Дорсальное ядро содержит, в основном, инспираторные нейроны, контролирующие сокращение диафрагмы.

В вентральном ядре содержатся как инспираторные, так и экспираторные нейроны, которые включаются при форсированном дыхании.

Все дыхательные нейроны делят на 6 групп:

- ранние инспираторные – активны в начале фазы вдоха (инспирации),

- поздние инспираторные – активны в конце вдоха,

- полные инспираторные – активны в течение всего вдоха,

- постинспираторные – максимальный разряд в начале выдоха,

- экспираторные – активны во вторую фазу выдоха,

- преинспираторные – активны перед вдохом, они включают активную экспирацию (выдох.

Значение дыхательных нейронов:

- Преинспираторные и ранние инспираторные влияют на момент начала вдоха.

- Инспираторные нейроны ДЦ генерируют дыхательный ритм (частоту и глубину дыхания), иннервируют мотонейроны.

- Постинспираторные нейроны контролируют процесс пассивного выдоха.

- Экспираторные нейроны отвечают за активный выдох, так как иннервируют мотонейроны внутренних межреберных мышц и мышц передней брюшной стенки.

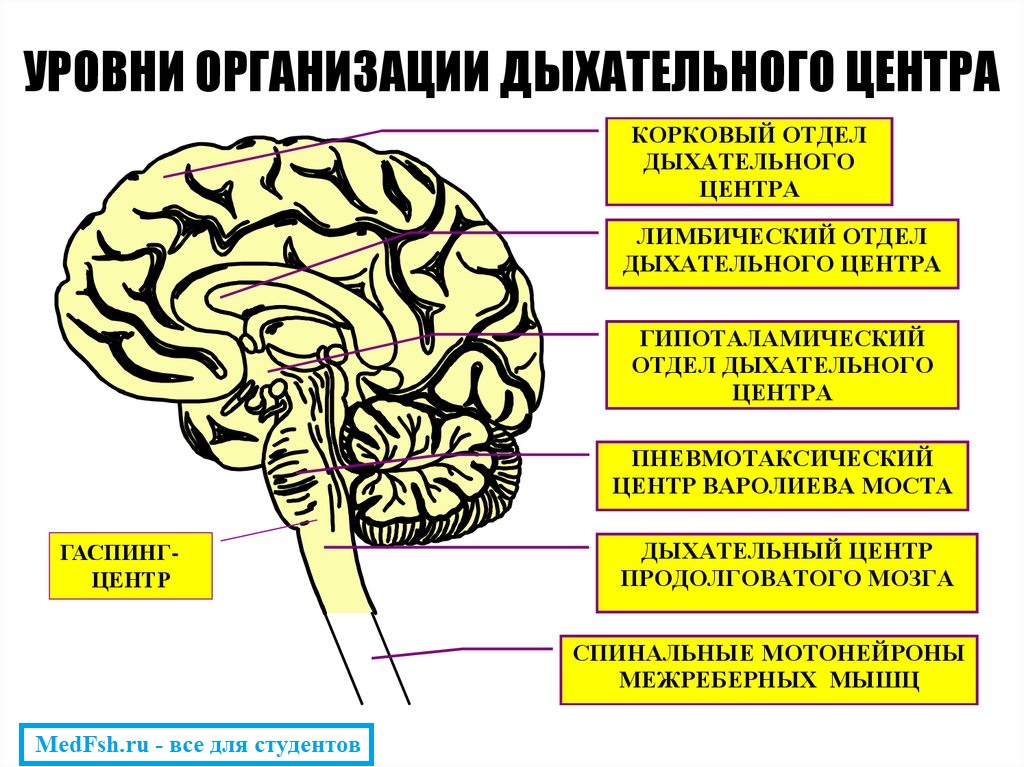

Дыхательный центр – это совокупность нервных клеток, расположенных в различных отделах ЦНС и принимающих участие в регуляции дыхания.

Опыт Фредерика (1901 г.) с перекрестным кровообращением у собак

У двух собак, находящихся под наркозом, перекрестно соединяли сонные артерии и яремные вены, латерально же расположенные сосуды пережимали. При этом голова 1-й собаки снабжались кровью из туловища 2-й и наоборот.

У первой собаки кратковременно пережимали трахею, и у нее в крови уменьшалось содержание кислорода (гипоксемия) и увеличивалось содержание углекислого газа (гиперкапния). Эта кровь поступала в голову 2-й собаки, и у нее наступала одышка (диспноэ).

В результате у нее в крови увеличивалось содержание кислорода (гипероксимия) и уменьшалось содержание углекислого газа (гипокапния), и эта кровь поступала в голову 1-й собаки, и у нее наступало апноэ – остановка дыхания. (Нормальное дыхание — эйпноэ).

На состояние ДЦ влияет газовый состав крови:

При увеличении в крови напряжения углекислого газа и уменьшении кислорода, ДЦ – возбуждается и, наоборот, уменьшается, если в крови уменьшается напряжение углекислого газа и увеличивается напряжение кислорода.

Опыт Холдена

При дыхании в герметичной камере в воздухе увеличивалось содержание CO2 и уменьшалось O2 – наступала одышка. Когда CO2 поглощается натронной известью, одышка наступала намного позже, хотя содержание O2 в воздухе значительно снижалось.

Одышка наступает:

- При снижении O2 в атмосферном воздухе с 20,94% до 12%, т.е. на 9%.

- При повышении содержания CO2 в альвеолярном воздухе на 0,17% вентиляция удваивается.

Главный активатор ДЦ – CO2

Действие карбогена

Карбоген – газовая смесь, состоящая из 96% — O2, 4% — CO2.

В сравнении с воздухом в карбогене в 4,8 раза больше O2 и в 130 раз – CO2.

Карбоген применяют при расстройствах дыхания.

Эффект карбогена связан с эффектами содержащегося в нем CO2:

- стимуляция ДЦ,

- расширение бронхов и кровеносных сосудов,

- сдвиг кривой диссоциации HbO2 вправо –> увеличение диффузии O2 из крови в ткани.

Карбоген применяется в медицинских целях для лечения горной болезни, отравления угарным газом, глаукомы, стресса, при восстановлении слуха после воздействия шума и в ряде случаев для улучшения кровоснабжения опухолей при химио- и лекарственной терапии.

В 1911 г. Винтерштейн доказал, что возбудителем ДЦ также являются ионы Н.

Ацидоз – усиливает легочную вентиляцию.

Он показал, что возбуждают ДЦ нелетучие кислоты – молочная, никотиновая и другие.

Самым сильным стимулятором дыхания являются:

- pCO2 (гиперкапния),

- pH (ацидоз),

- pO2 (гипоксемия).

Механизм действия гуморальных факторов (CO2, O2, H) на ДЦ:

- Через хеморецепторы (периферические) сосудистых рефлексогенных зон.

- Через хеморецепторы, находящиеся в продолговатом мозге (медуллярные).

Периферические хеморецепторы:

- расположены в каротидных и в аортальных тельцах,

- реагируют на (в артериальной крови):

- увеличение pCO2,

- уменьшение pO2,

- увеличение H (от есть уменьшение pH).

Хеморецепторы возбуждаются постоянно CO2 и O2 , растворенными в крови, а также H, т.к. порог для pCO2 равен 20-30 мм.рт.ст. В норме pCO2 = 40 мм.рт.ст.

Порог для pO2 равен 130-140 мм.рт.ст. В норме pO2 = 100 мм.рт.ст. Одышка же наступает при pO2 ниже 50-60 мм.рт.ст.

Таким образом, хеморецепторы постоянно посылают импульсы в ДЦ, возбуждая инспираторные нейроны, причем большую роль играют хеморецепторы каротидного синуса.

Медуллярные хеморецепторы:

- Находятся на вентролатеральной поверхности продолговатого мозга.

- Реагируют только на H и изменение напряжения CO2.

- Эти рецепторы возбуждаются позднее, поскольку требуется время для проникновения CO2 через гематоэнцефалический барьер.

- Импульсы, поступающие с медуллярных хеморецепторов в ДЦ, увеличивают прирост вентиляции на 60-80%.

Механорецепторы (рецепторы растяжения)

Находятся в:

- легких,

- дыхательных путях,

- дыхательных мышцах (проприорецепторы)

Это барорецепторы рефлексогенных зон.

Механорецепторы легких (РРЛ)

Рецепторы растяжения легких (РРЛ) – являются наиболее значимым среди всех механорецепторов.

В 1868 г. Геринг и Брейер доказали наличие в легких рецепторов, которые возбуждаются при их растяжении, то есть при вдохе. Они являются чувствительными окончаниями блуждающих нервов, которые направляют свои импульсы в ДЦ.

Геринг и Брейтер раздували легкие и наблюдали прекражение вдоха (инспираторно-тормозной рефлекс).

Таким образом, этот рефлекс способствует смене вдоха на выдох. Он называется рефлексом Геринга-Брейера и является рефлексом саморегуляции дыхания.

При перерезке блуждающих нервов, дыхание становится редким и глубоким, альвеолы расширяются до максимального предела, т.к. вдох не тормозится. В этом случае, смене вдоха на выдох будет способствовать пневмотаксический центр (ПТЦ).

В настоящее время известно, что в легких существует 3 разновидности механорецепторов:

- РРЛ медленноадаптирующиеся,

- РРЛ быстроадаптирующиеся или ирритантные,

- Юкстаальвеолярные рецепторы капилляров.

РРЛ медленноадаптирующиеся:

- Они расположены в ГМК (гладкомышечных клетках) дыхательных путей.

- Возбуждаются при вдохе.

- С них осуществляется рефлекс Геринга-Брейера.

Ирритантные рецепторы (быстроадаптирующиеся):

- Расположены в слизистой дыхательных путей.

- Реагируют на механические и химические стимулы.

- Быстро адаптирующиеся.

- Длительное раздражение этих рецепторов приводит к хроническому бронхиту.

Физиологическое значение при вдыхании токсических веществ: Сужение бронхов -> вентиляция альвеол -> поступление этих веществ в альвеолы и кровь.

Юкстаальвеолярные рецепторы («юкстакапиллярные»):

- расположены в паренхиме легких, в альвеолярных перегородках, прилегающих к капиллярам,

- стимулируются, главным образом, растяжением легочных сосудов,

- быстро реагируют на введение химических веществ в легочные сосуды,

- стимуляция может вызвать апноэ, затем учащение дыхания, уменьшение давления, брадикардию и бронхоспазм.

Возбуждение механорецепторов верхних ДП вызывает возникновение дыхательных рефлексов.

Защитные дыхательные рефлексы:

- Чихание – с рецепторов слизистой носа.

- Кашель – с ирритантных рецепторов слизистой гортани, трахеи, бронхов.

- Рефлекс ныряльщиков – остановка дыхания при действии воды на носовые ходы.

- Остановка дыхания во время акта глотания.

- Рефлексогенная задержка дыхания – сужение голосовой щели, бронхоконстрикция при вдыхании дыма, газов, едких веществ.

Механорецепторы межреберных мышц и диафрагмы (проприорецепторы) – они осуществляют обратную связь дыхательных мышц с ДЦ.

Барорецепторы рефлексогенных зон – возбуждаются они при увеличении АД и дыхание при этом угнетается. При уменьшении АД – дыхание усиливается.

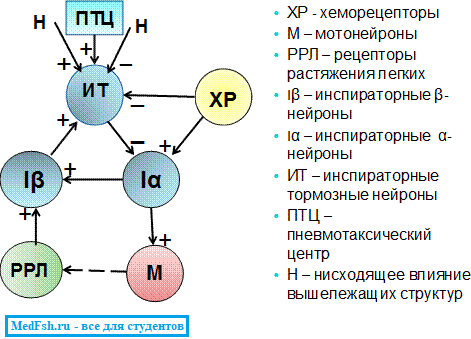

Ритмическая смена дыхательных фаз

- Генератор центральной инспираторной активности (возбуждения) – сокр. ЦИА (В) – представлен α-инспираторными нейронами дорсального ядра. Они возбуждаются от хеморецепторов (центральных и сосудистых рефлексогенных зон). Чем больше раздражение хеморецепторов (ХР), тем больше скорость ЦИА.

- Механизм выключения инспирации – состоит из β-инспираторных нейронов и инспираторно-тормозных (ИТ), т.е. экспираторных нейронов. β-инспираторные нейроны возбуждаются афферентными сигналами от РРЛ. На механизм выключения вдоха влияют также нисходящие импульсы от ПТЦ.

Хеморецепторы возбуждаются постоянно и постоянно посылают импульсы в продолговатый мозг, возбуждая α-инспираторные нейроны. Они возбуждаются и посылают импульсы к мотонейронам спинного мозга.

Мотонейроны возбуждаются и посылают импульсы к мышцам. Они сокращаются и наступает вдох.

При вдохе объем легких увеличивается и возбуждаются РРЛ, которые посылают возбуждающие импульсы по чувствительным волокнам блуждающего нерва к β-инспираторным нейронам. В результате суммации импульсов от α-инспираторных нейронов и рецепторов растяжения легких достигается порог и возбуждаются и β-инспираторные нейроны благодаря влиянию вышележащих отделов ЦНС.

Инспираторно-тормозные нейроны посылают тормозные импульсы к α-инспираторным нейронам. В результате α-инспираторные нейроны тормозятся и не посылают импульсы к мотонейронам. Мышцы расслабляются, происходит выдох.

К β-инспираторным нейронам не поступают импульсы, и они тормозятся (не возбуждаются).

β-инспираторные нейроны не возбуждают инспираторно-тормозные нейроны и поэтому они не посылают импульсы к α-инспираторным нейронам. α-инспираторные нейроны вновь возбуждаются импульсами от хеморецепторов и наступает вдох.