Нормальная физиология: координация и торможение

Координация

Координация — это оптимальное взаимодействие центров, направленное на достижение полезного результата.

Принципы координации

1) Иррадиация возбуждения

Иррадиация возбуждения — распространение возбуждения с одного нервного центра на другие.

Иррадиация:

- направленная (из центра в конкретно другой),

- генерализованная (возбуждение всех нервных центров ЦНС)

Иррадиация зависит от силы раздражителя, в норме иррадиация возникает при действии сильного раздражителя.

Возбудимость ЦНС — влияет на иррадиацию.

Дивергенция — возбуждение расходится.

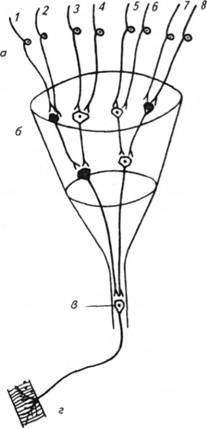

2) Принцип общего конечного пути

Соотношение чувствительных и двигательных нейронов: 10:1. В основе этого принципа лежит конвергентная сеть — воронка Ч. Шеррингтона.

Независимо от рецептора, который раздражается, все сводится к одному.

3) Принцип цефализации и кортикализации функций

Чем выше уровень организации ЦНС, тем больше рефлекторных центров подчиняется коре больших полушарий.

При этом спинальные двигательные программы не могут функционировать самостоятельно, но с помощью коры больших полушарий вовлекается в разнообразные формы двигательной активности.

4) Принцип субординации (иерархии и соподчинения)

Нижележащие отделы подчиняются вышележащим.

Влияние вышележащих центров настолько велико, что при прекращении импульсов от головного и спинного мозга может наблюдаться явление спинального шока — это обратимое выключение спинальных рефлексов.

5) Принцип обратной связи

Принцип обратной связи — это основа саморегуляции функций. При выполнении любого рефлекса возбуждаются рецепторы, которые посылают сигналы в ЦНС: «Как и настолько эффективно произошел рефлекс?».

Обратный поток афферентных импульсов, возникающих в организме в результате деятельности органов и тканей, получили название вторичных афферентных импульсов.

Различают 2 вида обратной связи:

- Положительная обратная связь — усиливает.

- Отрицательная обратная связь — уменьшает.

Принцип обратной связи характерна и для гуморальной регуляции.

6) Принцип надежности системы (принцип компенсации функций)

ЦНС — очень надежная система. Даже при потери большого количества нейронов может быть скомпенсирована оставшимися — произойдет компенсация функций.

В основе надежной работы лежит:

- избыточность элементов — резервирование;

- взаимозаменяемость и дублирование функций;

- пластичность и обучаемость;

- повышение гуморальной чувствительности при денервации органа.

7) Принцип вероятности

При действии адекватного стимула рефлекторная реакция может состояться (разное время произошедшего стимула и т.д.), но может и не состояться.

8) Принцип доминанты

В каждый данный момент времени в ЦНС присутствует определяющий (доминантный) очаг возбуждения, подчиняющий себе деятельность всей нервной системы и определяющий характер приспособительной реакции.

Таким образом, создаются определенные условия для реакции на раздражитель, имеющий наибольшее биологическое значение.

Свойства доминантного центра:

- повышенная возбудимость и устойчивость возбуждения;

- способность к суммации возбуждений;

- торможение других нервных центров.

Функция доминантного центра: осуществление поведенческой реакции для удовлетворения соответствующей потребности.

9) Принцип реципрокности

При возбуждении одних нервных центров деятельность других может затормаживаться.

Торможение

Торможение — это активный процесс, результатом которого является прекращение или ослабление возбуждения.

Классификация торможения в ЦНС:

- Первичное:

- постсинаптическое: прямое, возвратное, реципрокное, латериальное,

- пресинаптическое.

- Вторичное:

- торможение вслед за возбуждением,

- пессимум Введенского.

Первичное торможение идет с участием тормозных структур: тормозной нейрон, тормозной синапс, тормозной медиатор.

Вторичное — без участия тормозных структур на самих возбуждающих клетках.

Механизм постсинаптического торможения — тормозные клетки возбуждаются и выделяют тормозной медиатор (ГАМК или глицин); на постсинаптической мембране возникает гиперполяризация ПСП.

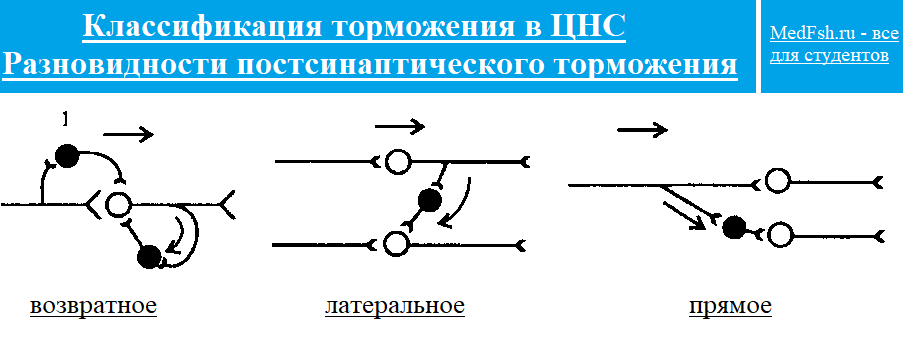

Постсинаптическое:

Прямое торможение — тормозные клетки получают возбуждение напрямую от чувствительного нейрона.

Возвратное торможение — это самоторможение, когда тормозная клетка возбуждается от коллатерального затормаживаемого нейрона; функция — ограничение перевозбуждения.

Реципрокное торможение

Возбуждение одного центра сопровождается торможением другого центра, осуществляющего антагонистический рефлекс (работа мышц антагонистов и принцип координации нервных центров). При активации одной мышцы, например сгибателя, от афферентного нейрона импульс идет к тормозному нейрону, который затормаживает мотонейрон мышцы антагониста — разгибателя.

Латеральное торможение — это торможение соседнего нейрона или соседнего нервного центра. Данный вид торможения увеличивает контрастность восприятия от рецепторов.

Пресинаптическое торможение — в основе лежат аксоаксональные синапсы в ядрах тройничного нерва, в ядрах таламуса.

Тормозная клетка возбуждается и выделяет тормозной медиатор. Взаимодействие медиатора с рецепторами на мембране приводит к стойкой длительной деполяризации мембраны аксона; возбудимость и проводимость в этом участке аксона уменьшается.

Отличия от постсинаптического: открытие Na и Cl каналов, которые увеличивают стойкость.

Значение пресинаптического торможения — регулирует приток сенсорных импульсов, блокирует слабые, незначительные сигналы.

Вторичное торможение — торможение вслед за возбуждением возникает из-за выраженной фазы следовой гиперполяризации.

Пессимальное торможение — возникает при очень высокой частоте приходящих импульсов.

Роль торможения в ЦНС

- Ограничение возбуждения, что обеспечивает возможность регуляции.

- Обеспечивает координационную деятельность ЦНС.

- Охранительная — предотвращает истощение медиаторов и энергии — спасение от гибели клеток.

- Обработка поступающей информации — ЦНС отвечает только на значимые сигналы.