Физиологические особенности и свойства сердечной мышцы

Сердечная мышца, также как и скелетная, обладает следующими физиологическими свойствами:

- возбудимость,

- сократимость,

- проводимость.

Однако миокард в отличие от скелетной мускулатуры обладает еще одним особым свойством — автоматией.

Автоматия — это способность сердца ритмично возбуждаться и сокращаться без каких-либо влияний извне, то есть под влиянием импульсов, возникающих в нем самом.

Самопроизвольное возбуждение возникает в сердце в узлах и пучках проводящей системы.

Проводящая система сердца

К проводящей системе сердца относят следующие отделы:

1. Синусно-предсердный (синоатриальный узел):

- располагается под правым ушком у места впадения верхней полой вены в правое предсердие,

- находится под эпикардом,

- площадь 20*2 мм^2,

- состоит из 40 тыс. клеток,

- обильно снабжен капиллярами и нервами.

2. Межпредсердные и межузловые проводящие пути — передают возбуждение по предсердиям.

Их выделяют 3:

- передний (пучок Бахмана),

- средний (Веннебаха),

- задний (Торела).

3. Предсердно-желудочковый узел (атрио-вентрикулярный):

- располагается в нижней части межпредсердной перегородки,

- под эндокардом правого предсердия,

- иннервируется волокнами блуждающего и симпатического нервов.

4. Пучок Гиса отходит от атрио-вентрикулярного узла:

- длина 8-10 мм,

- идет по межжелудочковой перегородке,

- на ее вершине раздваивается на правую и левую ножки.

5. Волокна Пуркинье:

- сеть атипичных волокон в стенках обоих желудочков,

- с них передается возбуждение на сократительный миокард желудочков.

Проводящая система сердца:

- атипичные кардиомиоциты,

- клетки богаты саркоплазмой,

- поперечная исчерченность в них выражена менее четко,

- мало миофибрилл,

- сохраняет признаки эмбрионального миокарда,

- устойчива к гипоксии,

- энергия образуется за счет активации процессов анаэробного гликолиза.

Во время диастолы в клетках синоатриального узла (водитель ритма I порядка — пейсмейкер):

- уменьшается мембранный потенциал, то есть происходит медленная диастолическая деполяризация (МДД);

- мембранный потенциал (МП) достигает КУД, то есть МП изменяется с 50-60 мВ до 30-40 мВ самопроизвольно — потенциал действия (ПД) или пейсмекерный потенциал, который распространяется по проводящей системе сердца, переходит на миокард.

Особенности пейсмекерных клеток:

- низкий уровень мембранного потенциала (-50 — -60 мВ),

- способность к МДД (снижению МП до КУД самопроизвольно),

- низкая амплитуда ПД (-30 — -50 мВ) без реверсии (в основном).

Причины МДД (связана с особыми свойствами мембраны пейсмейкеров):

- постепенное самопроизвольное увеличение в диастолу проницаемости мембраны для Na и Ca, входящих в клетку;

- уменьшение проницаемости K, выходящую из клетки;

- уменьшение активности Na-K насоса (Na-K-АТФ-азы).

Частота возбуждений в клетках синоатриального узла — 60-80 за 1 мин. Это водитель ритма I порядка.

Способностью к автоматии обладают все нижележащие проводящие системы сердца (атриовентрикулярный узел, пучок Гиса, волокна Пуркинье, атипичные волокна предсердия). Они являются в норме только потенциальными или латентными водителями ритма.

У атриовентрикулярного узла способность к автоматии — 40-50 имп/мин. Это водитель ритма II порядка.

Клетки пучка Гиса — 30-40 имп/мин.

Волокна Пуркинье — около 20 имп/мин.

В. Гаскелл ввел понятие о градиенте автоматии:

Чем дальше расположен очаг автоматии от венозного конца сердца и ближе к артериальному, тем меньшей способностью к автоматии он обладает

Истинным водителем ритма является клетки синоатриального узла.

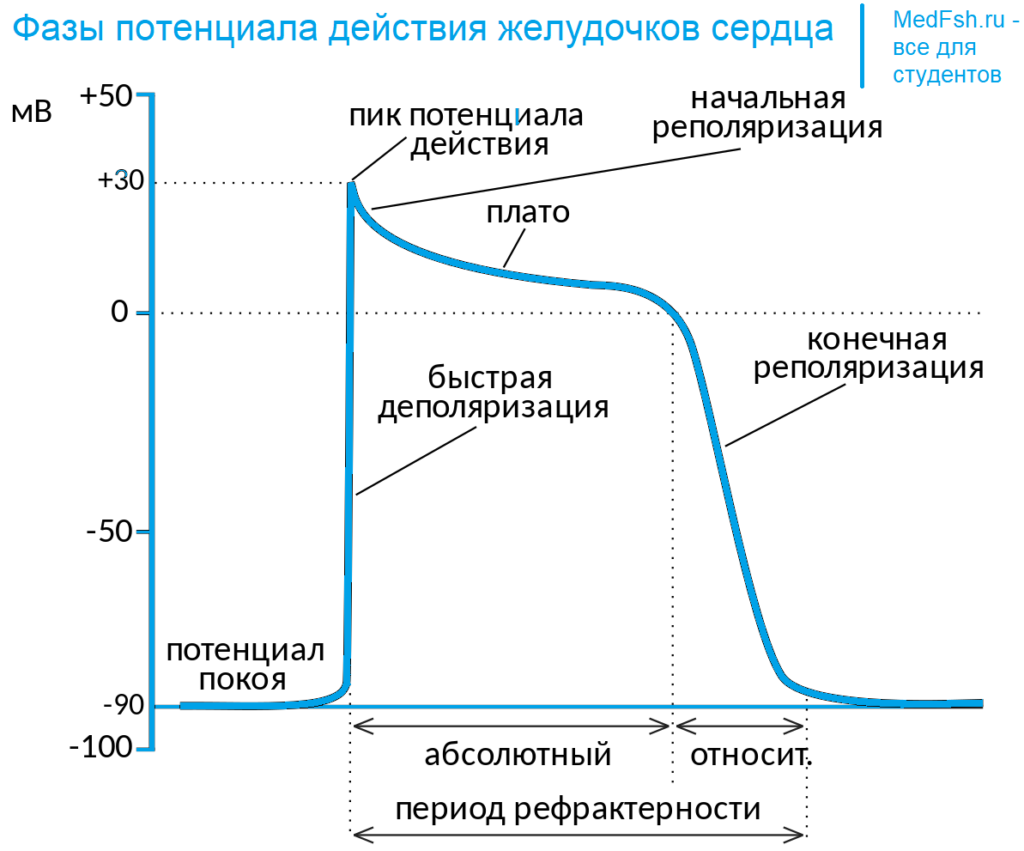

Фазы возбуждения сердца

При возбуждении возбудимость тканей меняется, проходя через следующие фазы:

- фаза абсолютной рефрактерности,

- фаза относительной рефрактерности,

- фаза экзальтации.

В сердечной мышце фаза абсолютной рефрактерности:

- продолжается немного дольше, чем в скелетной;

- длится всю систолу и захватывает начало диастолы.

Затем возбудимость миокарда постепенно восстанавливается до исходного уровня — это период относительной рефрактерности.

В период абсолютной рефрактерности сердечная мышца способна отвечать на сильный сверхпороговый раздражитель.

В сердце может возникать внеочередное сокращение — экстрасистола.

После экстрасистолы наступает удлиненная пауза между нею и следующей очередной систолой желудочков — компенсаторная пауза. Данная экстрасистола называется также желудочковой экстрасистолой.

Причиной компенсаторной паузы является то, что очередной импульс из синоатриального узла приходит в желудочки в тот момент, когда желудочки находятся в фазе абсолютной рефрактерности, возникшей во время экстрасистолы.

Предсердная экстрасистола — не сопровождается компенсаторной паузой; после нее происходит укорочение диастолы. В результате типичные кардиомиоциты не способны к тетанусу.

В сердце не может возникнуть тетаническое сокращение, что обеспечивает нагнетательную функцию сердца.

В типичных кардиомиоцитах:

- высокий уровень МП — 80-90 мВ,

- высокий уровень ПД (в желудочках до 120 мВ),

- длительность ПД в желудочках 330 мс (0,33 с);

- в предсердиях — 100 мс (0,1 с).

В ПД желудочков 5 фаз:

- 0-нулевая фаза быстрой деполяризации,

- 1-фаза быстрой начальной реполяризации,

- 2-фаза плато,

- 3-фаза быстрой конечной реполяризации,

- 4-диастолический потенциал в период покоя, между ПД.

Фаза деполяризации: поступает Na в клетку, возникает состояние абсолютной рефрактерности.

Фаза быстрой начальной реполяризации: вход в клетку Cl.

Деполяризация вызывает активацию медленных Na и Ca каналов.

Поток Na и Ca приводит к развитию плато, так как их входу в клетку противодействует выход из клетки K и потенциал не меняется.

В период плато:

- быстрые Na каналы инактивированы,

- миокард находится в состоянии абсолютной рефрактерности.

Фаза конечной реполяризации:

- медленные Na и Ca каналы закрываются,

- поток выходящих ионов K усиливается.

Реполяризация вызывает постепенное закрытие K каналов и активацию Na каналов, следовательно, возбудимость постепенно восстанавливается — это период относительной рефрактерности.

Проводимость миокарда:

- предсердий — 1 м/с,

- желудочков — 0,8-0,9 м/с.

В пучке Гиса — 1-1,5 м/c, в волокнах Пуркинье — 3 м/c.